Вместо переговоров по существу дела, вместо минимальной заботы о людях, которые продолжают гибнуть, пока большие боссы устраивают хаос со статусом делегаций и словесные дуэли, в Стамбуле прошел урок истории a la Russe. Г-н Мединский пересыпал урок цитатами Наполеона и Бисмарка, пришедшими, впрочем, не из самой истории, а из народного фольклора, причем, судя по всему, русского народного. Главным же смыслом этого урока стало обоснование тезиса, согласно которому можно одновременно воевать и вести переговоры о перемирии. То есть, называя вещи своими именами, смысл поездки в Стамбул сводился к отказу от абсолютно здравой и логичной идеи «сначала перемирие — потом переговоры», а не наоборот. Стоило ли тогда ехать, если все было понятно заранее? Кроме того, впечатление испортила утечка, согласно которой Мединский рассказал о готовности России воевать годами.

Вместо переговоров по существу дела, вместо минимальной заботы о людях, которые продолжают гибнуть, пока большие боссы устраивают хаос со статусом делегаций и словесные дуэли, в Стамбуле прошел урок истории a la Russe. Г-н Мединский пересыпал урок цитатами Наполеона и Бисмарка, пришедшими, впрочем, не из самой истории, а из народного фольклора, причем, судя по всему, русского народного. Главным же смыслом этого урока стало обоснование тезиса, согласно которому можно одновременно воевать и вести переговоры о перемирии. То есть, называя вещи своими именами, смысл поездки в Стамбул сводился к отказу от абсолютно здравой и логичной идеи «сначала перемирие — потом переговоры», а не наоборот. Стоило ли тогда ехать, если все было понятно заранее? Кроме того, впечатление испортила утечка, согласно которой Мединский рассказал о готовности России воевать годами.

Главный лейб-историк сообщил, что в принципе переговоры по ходу войн — обычное дело, практически только так это и делается. И среди прочего для иллюстрации использовал пример советско-финской Зимней войны. Попробуем разобраться хотя бы с этим одним примером.

Финская кампания Сталина–Молотова, скорбно названная Александром Твардовским «войной незнаменитой», стоившей Советскому Союзу огромных человеческих жертв, длилась все‑таки три с половиной месяца, а не три с лишним года, как сейчас. Стратегический смысл завоеванной территории, как выяснилось, оказался стремящимся к нулю. Безопаснее положение Ленинграда не стало.

Финны не получали международной помощи, точнее, получали, но на словах от Англии и Франции, больше того, это содействие могло спровоцировать «недружественные» действия Германии против Финляндии. Шведы ограничились выделением отрядов добровольцев, территория Швеции была закрыта для любого транзита. Даже первоначальные провалы Красной армии, гораздо более многочисленной, не означали, что оборона Финляндии будет успешной. В принципе к февралю наступил перелом в пользу Сталина, но и он понял слишком высокую цену финской операции. К тому же он всерьез опасался вмешательства Франции и Англии, в частности, возможных бомбардировок Баку. Обе стороны были заинтересованы в прекращении войны и заключении мирного договора с неизбежными уступками со стороны Финляндии.

О ходе переговоров, а также дискуссий внутри финского истеблишмента можно судить по подробнейшим мемуарам главного переговорщика со стороны Финляндии Юхо Кусти Паасикиви. Это был весьма авторитетный и очень умный политик, первый премьер-министр независимой Финляндии, говоривший по-русски и разбиравшийся в причудливом устройстве русской души, неоднократно встречавшийся со Сталиным и Молотовым и лишенный вообще каких‑либо иллюзий относительно маневров и сталинской, и западноевропейской дипломатии. Впоследствии он стал послом Финляндии в СССР в период между окончанием Финской войны и началом Великой Отечественной, в 1946‑м был избран президентом Финляндии.

Юхо Кусти Паасикиви. Фото: YLE kuvapalvelu

Следует напомнить, что как и путинские кампании, Финская война оценивалась Сталиным поначалу как «маленькая победоносная», причем в полном соответствии со словами Лебедева–Кумача из песни братьев Покрасс 1938 года: «И на вражьей земле мы врага разгромим / Малой кровью, могучим ударом!» Бомбардировки присутствовали — был налет на Хельсинки, «могучий удар». Но «малой кровью» не обошлось, операция превратилась в кровавую бойню. А началась она с классической провокации — «фальшивого флага», как ответ на артиллерийский обстрел со стороны Финляндии, при том что вблизи границы финской артиллерии не было вообще.

Идеологическое обеспечение было схожим с пропагандистскими клише 2022 года — надо было освободить народ из-под ига чуждого ему режима. 15 декабря 1939‑го Сталин писал Отто Куусинену, которого назначили руководителем фейкового народного финского правительства:

«...Желаю финскому народу и Народному Правительству Финляндии скорой и полной победы над угнетателями финского народа, над шайкой Маннергейма–Таннера...»

Как говорилось у Ильфа и Петрова, «все тот же сон!»

Сталин поначалу не хотел переговоров, потому что надеялся на военные успехи. Но они стоили слишком дорого, а интервенция несколько подзатянулась. Финский пролетариат вопреки ожиданиям встал на защиту своей родины, а не открыл братьям по классу, как пелось в другой пропагандистской песне братьев Покрасс, «половинки широких ворот»: советизация Финляндии оказалась под вопросом. Значит, нужно было идти, как сказал бы Трамп, на «сделку».

Посредницей в первоначальных тайных консультациях стала писательница Хелла Вуолийоки, потом осужденная за сотрудничество с советской разведкой (оперативный псевдоним «Поэт»). Контакты шли через полпреда СССР в Стокгольме, легендарную Александру Коллонтай, которая ухитрялось быть чужой среди своих, своей среди чужих, но при этом в течение долгих лет не терять хотя бы относительного доверия обеих сторон. Тайный обмен взаимными требованиями шел уже с конца января 1940‑го, канал работал безупречно. Территориальные претензии Сталина казались финнам чрезмерными, но вот тут уже сам Паасикиви исходил из того, что «чем дольше откладываешь переговоры, тем более жесткими становятся условия».

Помощи финнам ждать было неоткуда, они ничего не знали о секретных протоколах, но понимали, что являются сферой раздела интересов «великих держав», и пока вести разговор имеет смысл со Сталиным: у Паасикиви была важная инсайдерская информация — Германия сообщила Швеции, что будет считать прямую помощь Финляндии поводом к войне.

8 марта 1940‑го Паасикиви в качестве главы официальной финской делегации уже вел переговоры с Молотовым, Ждановым, чья миссия «генерал-губернатора» Финляндии потом провалится, и комбригом Василевским.

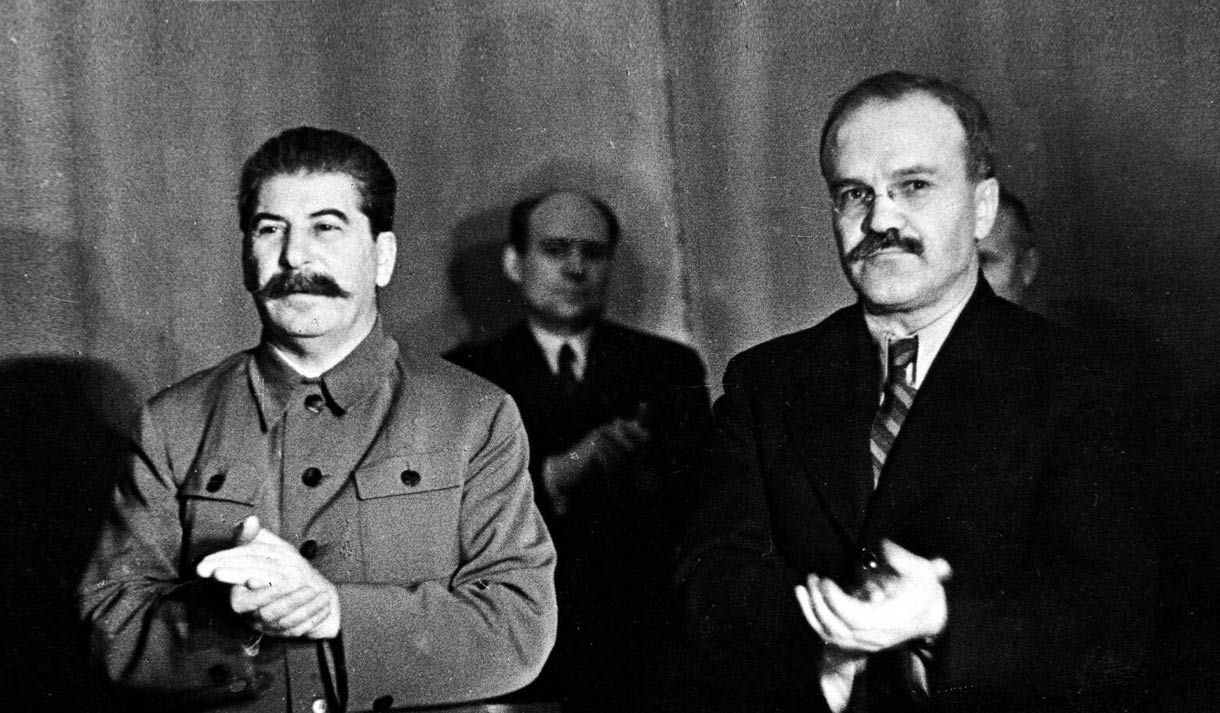

Сталин и Молотов, 1930-е гг. Фото: historicus.media

И вот тут начинается еще одна череда исторических аллюзий с сегодняшним днем. «Железная задница» Молотов сообщил, что СССР «не хотел войны». Но Финляндия, подстрекаемая, скажем на сегодняшнем сленге, «западниками», и желая предоставить на своей территории плацдарм для нападения на Советский Союз, начала военные приготовления: «Это была не ваша собственная политика, а результат чужого влияния». То есть решение Финляндии не отдавать добровольно свои территории Сталину было требованием не финнов, а, говоря на сегодняшнем кремлевском арго, «спонсоров», «кураторов» и «кукловодов».

Паасикиви не в первый раз вел переговоры с советской стороной, но такой масштаб прямолинейного вранья даже для него стал шоком:

«...Слушая эти обвинения, мы спрашивали в изумлении: верили ли сами Молотов и Жданов тому, что говорили? Ведь не мы начали войну, а Советский Союз. Это отметила и Лига Наций. Но, по мнению русских, эта война, похоже, была войной Англии и Франции против Советской России, которую мы якобы развязали осенью 1939 года под влиянием западных держав...»

Если в начале Зимней войны финны еще могли сказать, как в финской же песне, «Njet, njet, Molotov», то теперь настал черед Молотова говорить «нет» любым предложениям финской делегации по коррекции территориальных претензий Сталина. Больше того, и вот здесь можно усмотреть сходство позиции Мединского, а точнее Путина, с переговорной тактикой Молотова, — Вячеслав Михайлович отказался от перемирия.

«Сначала надо подготовить договор, — сказал он, — И только после этого можно остановить военные действия». 12 марта финская делегация снова попыталась поставить вопрос о перемирии. Участвовавший в переговорах премьер-министр Финляндии (вскоре ставший президентом) Ристо Рюти сказал:

«...Предлагаю во избежание ненужного кровопролития заключить перемирие незамедлительно, уже до ратификации мирного договора. По моему мнению, с началом мирных переговоров не нужно продолжать военные действия и кровопролитие...»

Для Молотова гуманитарная, общечеловеческая логика была пустым звуком. Подумаешь, гибель людей: «Как мирный договор, так и перемирие вступят в силу одновременно».

Мирный договор был подписан 13 марта в час ночи. В 11 часов утра боевые действия прекратились. Заключение Московского договора приветствовала газета «Фелькишер Беобахтер»:

«...Советская Россия не хотела ничего, кроме того, что было необходимо для ее безопасности, условия мира справедливым образом удовлетворяли потребности великой державы...»

Переговоры заняли шесть дней. Никто за это время и не собирался уезжать обратно в Финляндию. Обмен информацией между делегацией и Хельсинки шел с использованием такого инструмента современной цивилизации, как телеграммы.

Словом, сходство с сегодняшней ситуацией — не в том, что боевые действия якобы всегда продолжаются и во время переговоров (шесть дней — это не недели, месяцы и годы), а в логике советской переговорной стороны, не готовой считаться с людскими потерями. Как точно заметил Паасикиви, у противоположной стороны были «иные нравственные ценности».

По официальным данным, советские потери в живой силе составили 126 875 человек, то есть, как отмечает историк Киммо Рентола, «за 105 дней войны намного больше, чем за десять лет в Афганистане».

P. S.

«...Надо перебить всех остальных, тогда дело кончится, — с оптимизмом высказывался Сталин 21 января 1940 года (по записям Георгия Димитрова) о населении Финляндии. — Надо оставить только детей и стариков. Мы не хотим территории Финляндии. Единственное, что требуется от Финляндии, — чтобы она стала дружественной Советскому Союзу державой...»

Ничего этого Сталин не получил, кроме фрагментов территорий. А дружественной державой Финляндия стала при Хрущеве. Оставалась ею десятилетиями и в постсоветские годы. До СВО Путина.

* Андрея Колесникова Минюст РФ считает «иностранным агентом».