Неужели мы и его проиграли?

Неужели мы и его проиграли?

Этот самый главный праздник, которой оставался клеем нации и безоговорочно объединял всех. Был фоном жизни, элементом непререкаемой святости, государственным символом, основой легитимности поздней советской власти — и в то же время семейной историей, частным случаем общего горевания.

Семейная память органично встраивалась в государственную. И если в государственной чего-то не хватало, семейная восстанавливала пробелы, вроде бы не вступая в противоречие с общим дискурсом. Во всяком случае из детства, из семидесятых, я помню образ Вечного огня по телевизору и всегда отстаивал минуту молчания рядом со стоящими строем бабушкиными лекарствами вокруг портрета погибшего на войне дяди — 19‑летнего еврейского мальчика. И минуту молчания объявляло отнюдь не первое лицо в государстве. Той невероятной степени приватизации праздника одним лицом еще не было.

На домашних книжных полках стояли (и стоят) весь Симонов, весь возможный Эренбург, были и военные поэты, и Окуджава, и военные писатели, Астафьев, Быков, Васильев. Что-то нужно было читать в рамках школьной программы, но без чрезмерной истерии и надрывного навязывания. Это уже потом стали понятны и умолчания, и вранье, и иной раз ложный пафос, способствовавший укреплению и без того доминирующего положения в советской системе ВПК и армии, эту систему своими аппетитами и агрессивностью во многом и подорвавшими. И страх перед правдой. И истории с ее выкорчевыванием, как это было с запрещенной книгой Александра Некрича, с дневниками 1941 года Константина Симонова и со многим другим.

Кто бы мог подумать, что все это может не просто вернуться, а состояться как лелеемый властью провал в исторической памяти, как сознательная амнезия, превращающая обратно в белые бельма, белые пятна то, что таковыми уже давно перестало быть. Возвращаются мифы, опровергать которые запрещено. Воскуряется пафос, который музеефицируется и закрепляется киношными спецэффектами. Победный триумфализм замещает скорбь и отбивает память.

Им, наверху, это легче делать сегодня, потому что даже при всех достижениях исторической науки, при всех многочисленных публикациях, в массовом сознании остаются лишь путинский пафос и приравнивание СВО к ВОВ. Превращение «спецоперации» в прямое продолжение Великой Отечественной, обернувшейся теперь противостоянием не только гитлеризму, но и всему Западу, который представал врагом России в разных обличиях — то с лицом Наполеона, то Гитлера, то сегодняшних лидеров, объединенных под брендом «еврофашизм».

Вместо знания, понимания, горевания — мифология, лозунги, триумфализм. Мы не знали поражений — только победы. Правда и справедливость — на нашей стороне. Вся страна поддерживает СВО. Все эти три тезиса Путина из речи 9 мая 2025 года противоречат исторической, нравственной, социологической правде.

Неправду, как радар, остро чувствовал лауреат Сталинской премии второй степени за 1946 год, сапер, уроженец Киева Виктор Платонович Некрасов, автор повести «В окопах Сталинграда». Он как никто много сделал для сохранения памяти о Сталинградской битве, как, впрочем, и другой, покрытой умолчаниями, памяти — о Бабьем Яре. И ему было особенно больно, когда под красным знаменем, под красной звездой Советский Союз входил в 1968‑м в Прагу, а в 1979‑м году ввязался в войну в Афганистане под вывеской так и оставшегося загадочным «интернационального долга». Некрасов тогда назвал эту звезду звездой позора — уже будучи ошельмованным, униженным и вытолкнутым в эмиграцию.

Так разделилось отношение к красной звезде. И ровно таким теперь оказывается праздник, когда-то объединявший нас всех, а теперь разъединяющий. Он теперь путинский, про саму войну говорят, что она и есть исторический предшественник СВО. Рядом с Путиным теперь стоят не Ширак и Буш, а председатель Си и лидеры африканских республик. По Красной площади идет не «Нормандия-Неман», а армия Мьянмы. Какое отношение все эти страны (за исключением Китая, который тоже считался союзником в той войне) и солдаты имеют к Победе, той Победе, которой с детства гордились, ощущая себя настоящими наследниками победителей?

Образуются исторические пустоты — трансмиссия семейной памяти почти остановлена. И потому эту потерявшую содержание историческую пустоту государство с легкостью заполняет официальными пропагандистскими клише. Парадоксальным образом тот же «Бессмертный полк», призванный как гражданское движение поддерживать именно частную память, превратился в еще один кремлевский пиар-проект и полон не столько скорби, сколько того же плоского триумфализма.

Что могут рассказать сегодняшние родители маленьким детям, если они допускают нахлобучивание на головы младенцев пилоток, а в детских садах разыгрывают получение матерью похоронки. Культ Победы превращается в культ войны, горевание по солдату — в культ героической смерти. Что они знают о похоронках, что они знают о чувствах людей более чем 80‑летней давности? Кто и что им может рассказать? Люди сороковых, пятидесятых, шестидесятых, отчасти семидесятых годов рождения еще что-то знали, что-то могли передать, но и многие из них отравлены мифологической пафосной пустотой путинской модели Победы. Значит, плохо помнили, плохо впитывали то, что могли еще впитать в детстве и юности. Или с ними остался тот же брежневский пафос, который стал предтечей пафоса путинского.

«Никто не может упрекнуть наших детей в том, что они не всех себя отдали Родине», — писала моей бабушке ее сестра в 1943‑м, когда от последствий блокады Ленинграда умерли ее дети, а мой дядя погиб на Курской дуге. Даже маленькие дети отдали себя Родине — это было хотя бы какой-то психологической компенсацией смертей, попыткой объяснения непереносимого. Шквал, волна неизбывного горя, прорывавшегося в бесконечных письмах, которые бабушка писала своему погибшему сыну, то есть самой себе. А ее муж в это время отбывал срок по 58‑й в Коми АССР. Впрочем, с правом переписки, но что чувствовал он, когда узнал о гибели своих близких, о том, чего лучше было не знать. Там, за полярным кругом, он и умер в 1946‑м.

Полноты истории нет без равновесия памяти о войне и о сталинщине, о репрессиях. Один мой друг написал в своем канале 9 мая, что в праздник вспомнил «Заставу Ильича» Марлена Хуциева. А именно эпизод, когда один из главных героев, Сергей, рассуждает о том, что в жизни есть вещи, к которым надо относиться серьезно. «И к чему ты лично относишься серьезно?» — «К революции, к песне «Интернационал», к 37‑му году, к войне, к картошке». К картошке, потому что она спасла героя фильма с мамой во время войны. Персонажам фильма — за двадцать лет (версия «Заставы» называется «Мне двадцать лет», хотя по мере продолжительных, из-за цензуры, съемок сами актеры успели повзрослеть), они живут уже в мирное, более свободное — после сталинщины — время, и потому им труднее находить опору. Но тогда ее еще можно было найти на базе общих конвенций — романтически представленная революция, военное детство, но и знание и память о 37‑м годе.

Кадр из фильма «Застава Ильича». Режиссер: Марлен Хуциев

В сегодняшних обстоятельствах нет этой серьезности. Нет преемственности каких-то конвенций, кроме, конечно, Великой Отечественной, которая для нынешних поколений нечто абстрактное и теперь еще и пафосное, а для поколения хуциевских мальчиков было чем-то конкретным, тем, что они прочувствовали и пережили.

Спустя два-три года Хуциев покажет другое кино — «Июльский дождь», о поколении тех, кому за тридцать, которые устали и сомневаются, оставив позади оттепель и войдя в настоящую взрослую жизнь с ее компромиссами. Усталость и разочарование проходят через этот иной раз по тональности антониониевский фильм. Однако заканчивается он сценой, которая изо всех сил пытается сохранить ощущение преемственности поколений: лица двадцатилетних, родившихся уже сразу после войны, в толпе ветеранов у Большого театра. Эстафета поколений. А случится ли она? Случилась, но не во всем. А потом исчезла, затихла, умерла и была замещена путинским мифом и его «спецоперацией». Неужели непонятно, что происходящее сегодня не восстанавливает преемственность, не объединяет поколения, а разрывает эту последнюю связь?

У хуциевского молодого поколения была хотя бы картошка. С войной и 37‑м. И с представлениями о революции им повезло, но потом уже и эта романтика «в пыльных шлемах» быстро сошла на нет. Остался этот разговор из «Заставы», за который фильм яростно ругал Хрущев. Диалог 23‑летнего сына с погибшим на войне 21‑летним отцом: ему нечего посоветовать сыну, потому что он младше его. Как такое возможно, кричал Никита Сергеевич, при наличии Программы партии, программы строительства коммунизма.

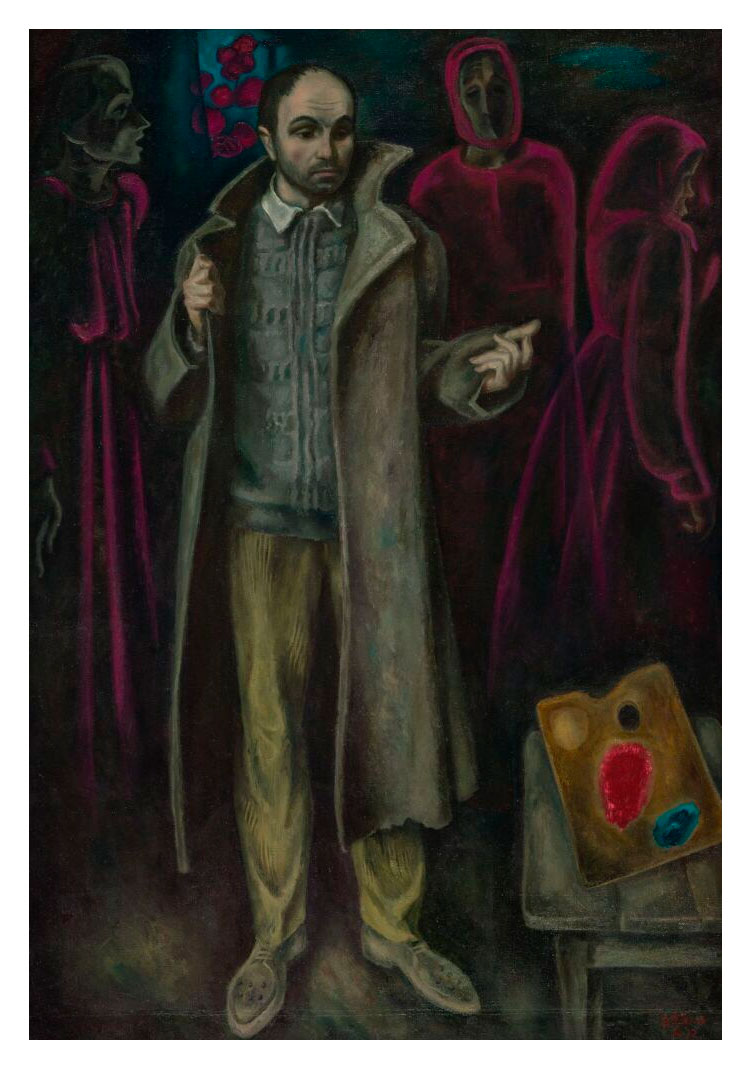

В 1972 году художник Виктор Попков, практически ровесник хуциевских персонажей, к тому моменту терявших опору и веру, закончил свою знаменитую картину «Шинель отца»: лысеющий, уже входящий в период зрелости человек, сам художник, примеряет на себя шинель отца, и она ему великовата. Но это — опора. Опора памяти. Опора, состоящая из тех самых серьезных вещей.

В 1972 году художник Виктор Попков, практически ровесник хуциевских персонажей, к тому моменту терявших опору и веру, закончил свою знаменитую картину «Шинель отца»: лысеющий, уже входящий в период зрелости человек, сам художник, примеряет на себя шинель отца, и она ему великовата. Но это — опора. Опора памяти. Опора, состоящая из тех самых серьезных вещей.

Все мы вышли из этой шинели отца. Но ее размер увеличился. И для тех, кто придумал миф об СВО как «войне-продолжении», она не приходится впору. Слишком много мыслей, сомнений, раздумий скрывается внутри шинели. Слишком много подлинного горя. Горя ради мира, чтобы не повторилось, а не чтобы «могли повторить». Между тем сейчас надо просто печатать шаг и изъяснятся лозунгами и языком ненависти. И ненавидеть весь мир.

Историческая память умерла? Но она же сохраняется в нас. Сохраняется в друзьях и родственниках. Тех, для кого 9 мая — семейный, а не государственный праздник. Они, эти две версии истории, разошлись. Но 9 мая, День Победы, остался.

Одна из тех вещей, к которым стоит относиться серьезно.

* Андрея Колесникова Минюст РФ считает «иностранным агентом».