На финишную прямую я вышел на полкорпуса впереди депутата: эксперт Центра судебной экспертизы при Минюсте РФ Андрей Анатольевич Смирнов состава преступления в моем тексте не обнаружил. Мне казалось, что теперь и говорить не о чем, но обвинение нашло темы для разговора. Как в том анекдоте: не съем, так понадкусаю...

Они пытались перетащить дело из районного суда в мировой и завести всю волынку сначала; пытались вернуть процесс в прошедшую стадию, ставили под сомнение квалификацию эксперта, зачитывали заново длиннющие ходатайства, уже отклоненные на прошлых заседаниях... «Надо внести поправочки, — бурчал обиженный депутат. — Как это — нельзя расширять обвинение?»

Из речи подсудимого Шендеровича: «Мы живем с г-ном Абельцевым в одной стране, но наши мозги принадлежат разным цивилизациям. Так бывает. Именно эта разница (и то, что каждый готов настаивать на нормах, принятых именно в его цивилизации) в конечном счете и сделала неизбежной нашу встречу в зале суда».

Они вынули из-за пазухи новый иск — гражданский. Свои совокупные нравственные страдания Абельцев осознал не сразу, но оценил в миллион рублей. В письменном варианте заявления вместо названного миллиона обнаружился миллиард — сработала привычка к освоению бюджетных средств, нолики сами нарисовались…

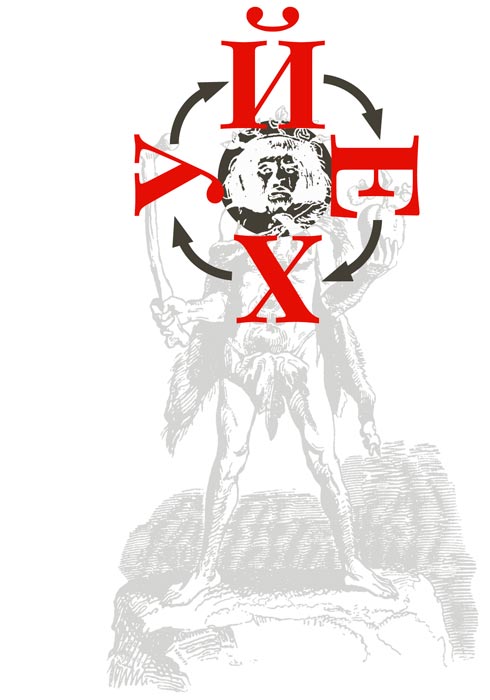

Потом они начали вынимать из рукавов козыри. Первым из них был результат «скрининг-теста», не хухры-мухры! Почти никто из опрошенных не знал, кто такие йеху, но все поголовно чувствовали, что это что-то обидное! Тайну открыл адвокат Семенов: неизвестное россиянам слово «йеху» состоит из тех же четырех букв, что и известное из трех!

То есть, спрятавшись за Свифта, я просто покрывал депутата гуями... Вот тебе и долгожданный «составчик»!

Из речи подсудимого Шендеровича: «Я понимаю желание г-на Абельцева перетащить меня поближе к составу преступления, но как говорил Козьма Прутков, «иногда усердие превозмогает рассудок...»

В придачу ко всему, выяснилось, что я вводил суд в заблуждение относительно своей профессии! Бдительные абельцевцы отправили запрос в Союз журналистов и торжественно предъявили суду бумагу, что я в оном Союзе не состою! Какое отношение это открытие имеет к моему праву пользоваться буквами русского алфавита, я не понял, но все равно страшно возгордился: предыдущий судебный прецедент такого рода (со справкой обвинения о нечленстве подсудимого в творческом Союзе) произошел с Иосифом Бродским.

Когда представительница потерпевшего принялась учить меня «принятой в обществе модели общения», я начал подумывать, не напомнить ли ей речь про гондон, с которой ее клиент вышел недавно на мировую арену, но решил пощадить судью Васюченко: ей и без того приходилось несладко.

На каждом заседании судья с каменным лицом выслушивала сагу Абельцева в исполнении автора — о его неравной борьбе с рецидивистами-правозащитниками. «Журналисты в наколках стали закидывать меня своими яйцами». Ламентации повторялись почти слово в слово, и каждый раз Абельцев загибал пальцы, считая количество судимостей у какого-то Скокарева... Причем тут Скокарев и зачем козе баян, выяснять было поздно: судья Васюченко сдалась и только кивала головой, пережидая очередной приступ депутатской речи.

Ее можно понять. Как сказано у классика: «кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним…» — а судья Васюченко провела в одной кубатуре с народным избранником неделю чистого времени!

Из речи подсудимого Шендеровича: «Если бы, ведомый своими феодальными представлениями об устройстве общества, депутат на глазах у всего мира не поволок меня в уголовный суд, словосочетание «животное Абельцев» не вошло бы в обиход так прочно, как оно вошло сейчас...»

Общий психический фон был неровным, но случались вещи и вполне выдающиеся. Однажды, например, Абельцев услышал свист. Свист его встревожил. Он прервал судебный процесс и произнес короткую, но пламенную речь о зомбировании, идущем со скамьи со зрителями, и потребовал у судьи вызвать судебного пристава, чтобы зомбирование прекратить! Всех, кто думает, что я шучу, отсылаю к протоколу судебного заседания.

Посвистывала (точнее — тоненько поскрипывала) каруселька на детской площадке за окном, и назомбировала та каруселька славно: следующее заседание началось с ходатайства Абельцева о психиатрической экспертизе.

Что интересно, для меня.

«Может быть, он в детстве болел заболеваниями, которые сузили его сознание? — говорил Абельцев. — Может, его роняли и не ловили?..»

Что-то глубоко личное слышалось в этих словах, но дедушки Фрейда для психоанализа этой логореи в зале не было, а была там судья Васюченко, размерами терпения которой я наконец позволил себе удивиться вслух:

«Вы позволяете хамить в зале суда, Ваша честь!»

Впрочем, что ей оставалось? Кликнуть судебного пристава, чтобы тот вывел это средоточие либеральной демократии вон из зала? Будем реалистами. Скажем спасибо судье и за ее робкие попытки остановить этот паровоз.

Впрочем, с паром и гудением из трубы вылетали иногда искры гениальности. Однажды Абельцев процитировал строчку из моей автобиографии: мол, служил в Советской армии, «выжил и демобилизовался». И прокомментировал:

«Я служил в эти же годы, у нас никто не выживал!»

Потом Абельцев перешел, кажется, к собственной автобиографии.

«В старое доброе время ему бы отрихтовали голову трубой в подъезде», — мечтательно рассуждал про меня в зале суда депутат Госдумы. Присутствие судьи его не смущало. Девушка-прокурор не знала, куда деть глаза.

Вообще, он уже давно вел себя не как сторона в процессе, а как начальник — или просто барин. Очень кстати в исполнении моего адвоката прозвучала тут цитата из Оруэлла о том, что все животные равны, но некоторые равнее...

Абельцев был гораздо, гораздо равнее.

Из речи подсудимого Шендеровича: «Г-н Абельцев является депутатом уже пятнадцать лет, и все его «мерседесы», костюмы, помощники и содержимое кабинета, вплоть до гербовой бумаги и казенных думских конвертов, в которых мне было доставлено его якобы частное обвинение, — все это оплачено мною как налогоплательщиком. Живя на моем иждивении, депутат (...) обязуется терпеть любые оценки своей фигуры. Если не готов и хочет оставаться вне критики, то — вот бог, а вот порог! Уходи в частную жизнь, и никто слова тебе дурного не скажет...»

Однажды он окончательно запутался в собственных ходатайствах и подсказках адвокатов. Он ничего не понимал, брал и клал обратно бумажки, шел к столу и снова, как в родное стойло, возвращался в трибунку, предназначенную для свидетелей…

И я в очередной раз подумал, что в его случае «животное» — не оскорбление, а смягчающее обстоятельство.