Смерть Александра Солженицына — это конец целой эпохи. Не только в литературе, но и в общественной жизни, и в политической мысли. The New Times попытался оценить, что значил для страны и мира Солженицын и какое наследие он оставил

Смерть Александра Солженицына — это конец целой эпохи. Не только в литературе, но и в общественной жизни, и в политической мысли. The New Times попытался оценить, что значил для страны и мира Солженицын и какое наследие он оставил

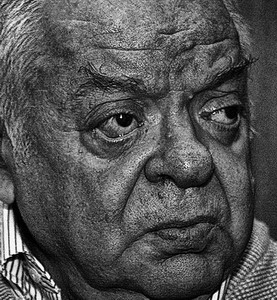

Жорж Нива

славист, переводчик (Франция, Швейцария)

Потеряла его Россия. Но не только Россия. Мы все потеряли. Я уж не говорю о себе, потому что он сопровождал меня с тех пор, как я служил в армии в Алжире, читал «Один день Ивана Денисовича». Потом переводил «Раковый корпус», когда книга эта была под запретом в Советском Союзе, когда начался его поединок с советской властью. Потом встречи с ним, мои книги и статьи о нем. В воскресенье я весь был поглощен его текстами — перечитывал части «Красного колеса». Я перестал читать его в 11 вечера, а в 12 — звонок, что он умер. Это был шок, потому что я как будто жил с ним в тот момент, когда позвонили...

Готовность к смерти

Он очень любил слово «самоограничение». Всегда у него это было: прежде всего надо ограничить себя. Потом можно предложить ограничить себя своим братьям, своей нации. То есть не отдаваться безумному потребительству. Мне кажется, этот принцип добровольного самоограничения играет роль даже в его письме. Я очень люблю его стихотворения, его маленькие повести. Они классические по структуре — там есть единство места, времени, действия. Действие может происходить в ГУЛАГе, как «Один день Ивана Денисовича», может — в деревне, как «Матренин двор». По языку эти произведения очень богатые, со многими диалектизмами. И они все указывают, чем надо жить. Это тот вопрос, который задал Толстой: чем люди живы?

В античности у стоиков было такое учение, которое помогало готовиться умереть. Александр Исаевич был верующим человеком, но он был и стоиком. Эта готовность к смерти ему не мешала жить, писать, творить. Он ушел готовым к смерти человеком: теперь, после того как он умер, мы можем это сказать.

Атлет, воздвигающий глыбы

Его творчество не влияло и не влияет на русскую литературу. Это был одинокий голос, и он останется одиноким. Я не думаю, что появится традиция писать «по Солженицыну», как, например, «по Толстому». Толстой повлиял на русскую литературу, на советскую литературу 20-х годов. И еще будет влиять. И он повлиял на Солженицына — не своим учением, а эпопеей «Война и мир». По учению Солженицын — антитолстовец. Я не думаю, что возникнет солженицынская школа. Хотя бы потому, что его язык, который можно сравнивать только с языком Ремизова или Цветаевой, очень своеобразный.

Он останется надолго, пока будут читать порусски, как памятник, урочище, как атлет, который попытался охватить нечто очень большое. Он попытался воздвигнуть две глыбы. Первая — это «Р-17». Он показал, когда и как Россия потеряла естественный путь развития, почему возник жестокий хаос революции. Понимание дает «Красное колесо». Вторая глыба — это объяснение ГУЛАГа, того, чем и как выживает человек на каторге.

На Западе к Александру Исаевичу относятся очень по-разному. Есть целая история его восприятия до и после Нобелевской премии, в период его пребывания в Америке и после Америки. Но главное — это не те официальные речи, которые произносят сегодня или завтра, главное — молодые читатели. Люди моего поколения, да, могут его перечитывать, могут одолеть, например, «Красное колесо» (хотя не все одолели, это я знаю по опыту). Важно, чтобы молодые читатели открывали книгу и находили в ней что-то для себя. И у таких шедевров, как «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», молодые читатели найдутся. «Красное колесо» — другое дело. Молодой человек, конечно, не одолеет «Красное колесо» — за редким исключением.

Посмертная судьба

Отношение к нему сегодня — это реверанс, уважение, но что будет дальше? Это сфера таинственного — судьбы писателей после их смерти. Судьбы Бальзака, Толстого, Фолкнера. Вот Солженицын на таком уровне. Временами он будет нужен, жизненно необходим, временами — забыт. Но главное, он навсегда останется в литературе. В искусстве, которое предлагает ответ на жизненные вопросы. А у него есть свои ответы, как у Бальзака или Толстого. Но великие писатели в большей степени дороги нам своими вопросами, нежели ответами. Поэтому, например, публицистика Достоевского чрезвычайно интересна. Но Достоевский в публицистике навязывает свои ответы, а в романах — нет. И мы больше сопротивляемся его публицистике, чем его романам. То же самое происходит с Солженицыным. Мы не обязаны принимать все тезисы его публицистики. Я, например, не принимаю его тезиса, что Европа сошла с рельсов во время Возрождения, Реформации и гуманизма. Он в этом видит корень какой-то будущей катастрофы. Я не могу принять этот тезис, но это ничуть не уменьшает мой интерес к нему.

Я убежден, что Солженицын — последний не только русский, но и европейский писательпророк. Писатель, который хочет одновременно и творить художественно, и менять своих современников. Таких писателей уже нет. И возможно, их не будет больше. Современник не готов их слушать, он слишком рассеян, разбросан, у него слишком мало времени.

Эпоха писателей-пророков закончилась. Есть прекрасные писатели, которых я очень люблю. Но нет Солженицына, так же как во Франции нет Виктора Гюго. А их можно сравнить именно потому, что они были пророками. Наполеон III выгнал Гюго из Франции, советская власть выгнала из России Солженицына. И потом оказалось, что они творили — и тот и другой — на чужбине еще лучше, еще интенсивнее.

Я всегда думал: России хорошо, пока он жив, потому что в случае беды, настоящей, великой беды — гражданской войны или не знаю чего — он возвысит свой голос. И все-таки, несмотря ни на что, сможет повлиять на умы. Его нет. В России все спокойно. Конечно, мало кто живет по его принципу самоограничения. Литература теперь играет другую роль и в России, и на Западе. Это игровая роль, что неплохо, иногда очень интересно, дает пищу для академических коллоквиумов, но это другое дело. Не «Архипелаг ГУЛАГ», который люди тайком передавали друг другу, читали залпом за 5–6 ночей. Это была жгучая литература, которая отождествлялась с каким-то пламенем, исходившим от Святого Духа, от Бога. Надо констатировать, что умер последний пророк.

Драма провидца

Лев Аннинский

писатель, критик

Горечь утраты сильная, потому что его ценили даже те, кто с ним боролся. Он стал пророческой фигурой. Это на Западе писатель пописывает, читатель почитывает, а у нас сразу его или ненавидят, или любят, и он делается обязательно пророком, провидцем, а не просто автором текстов.

Диссидентское движение было выражением интеллигентской реакции на эпоху Сталина, на ГУЛАГ, на репрессии. Интеллигенция должна была высказать свое потрясение, свою боль. Она заботилась не о сохранении государства, а о том, как передать людям ужас, который она пережила. Пережила острее всех, хотя крестьян уничтожено было не меньше и партработники друг друга не меньше изничтожали. Но интеллигенция, особенно художественная, должна была высказаться. Русская культура должна была выдохнуть из себя этот ужас. Диссидентское движение выстроилось на этой реакции и оно победило, в том числе благодаря Солженицыну — ему даже больше, чем Шаламову. Хотя произведения Шаламова, пожалуй, более чистый художественный продукт. Следствием был распад советского государства. Это было самое главное потрясение, которое испытали очень многие люди, участвовавшие в диссидентском движении, ведь они не имели цели развалить государство.

Октябрь как контрреволюция

Солженицын сам говорил о том, как он был этим потрясен. Он стал пристально изучать историю, когда начинал гигантскую свою эпопею, которая должна была встать рядом с «Войной и миром», — «Красное колесо».

Революция в восприятии человека того времени состояла из трех этапов: из «репетиции» 1905 года, из Февраля 17-го и из Октября 17-го. Ирония истории состоит в том, скажу я от себя, что все эти совершенно разные потрясения были названы одним и тем же словом — «революция», а последнее из этих потрясений, октябрьское, еще и присвоило все завоевания предыдущей, сделав вид, что это она все сделала и довела до конца. Солженицын начал изучать все эти этапы, и когда вдумался, то встал перед вопросом, который так и не разрешил. Онто подходил к этому как к освобождению, как к празднику воли... И вдруг обнаружил и был потрясен, что на самом деле это был разгул стихии и государство оказалось перед крахом именно из-за этого. Был ли Октябрь продолжением Февраля? Да вовсе нет. Если ей, это было удушение Февраля, прекращение разгульной вольницы, которая вела государство к абсолютному распаду. Это было жуткое, террористическое дело — Октябрь 17-го. Но тогда нужно было менять всю концепцию. И вот тут у него застопорилось, потому что менять концепцию нельзя. Если признавать Октябрь, надо тогда признавать и ГУЛАГ. Потому что если Николай II войну с Германией проиграл, то Сталин войну с Германией выиграл благодаря ГУЛАГу тоже, потому что страшнее было оставаться в ГУЛАГе, чем на фронт идти.

Нужно было все это связать, и если бы Солженицын связал — был бы второй Толстой, «Война и мир». Но для этого нужно было наступить на горло своей первоначальной песне. У него не хватило на это времени, а может быть, и духа. И поэтому он не дописал свой главный роман.

Я был потрясен первой частью этого романа — «Августом 14-го», я был потрясен тем, как он точно идет к этой неразрешимой проблеме. Но он ее разрешить не смог, потому что тогда нужно было Октябрь переосмыслять. А Октябрь у него был проклят, потому что это был коммунизм. Вот и получилось то, в чем я с ним всегда был не согласен: он лупил коммунизм, искоренял, а почему-то больно стало России. Между тем Россия с помощью коммунизма, этого наркотического опьянения будущим, выиграла мировую войну, а иначе ее бы не было сейчас на свете.

Черное солнце

Вот в чем, я думаю, главная драма Солженицына как мыслителя и писателя. Он остановился перед этой чудовищной проблемой, потому что выдержать это нормальный человек не может. То есть выдержать то, что государство должно было быть жестким и страшным, чтобы выиграть у другого страшного государства. Это удалось только Шолохову, который написал дикую вольницу казачью, а потом сказал: пусть будет черное солнце, но нужно возвращаться в строй государства. Какое бы оно ни было.

Солженицын этого не сделал, поэтому у него было такое соперничество с Шолоховым. Два нобелевских лауреата. И такая, я бы сказал, ревность, потому что Шолохов положил свой талант на алтарь этой жути, эту жертву принес. Чтобы сохранить жизнь народа и государства, пришлось писать «Поднятую целину» и другие произведения. Все равно все это у него смертью кончается и черным солнцем. А Солженицын не дописал романа...

Теперь закончился XX век

Он ведь сказал — весь XX век было противостояние Востока и Запада, теперь будет противостояние Севера и Юга, и непонятно, что из этого выйдет. Я подхватываю эту мысль: непонятно, что станет с Россией в этом столкновении. Если Россия останется, если выйдет из этого испытания сильной, Солженицын займет в ее истории одну позицию. Если же ее сомнут, растащат и она уйдет в прошлое, тогда Солженицын займет несколько иное место в этой скорбной истории.

Вот хорошо было сказано, вместе с Солженицыным закончился двадцатый век. Это правильно. Позвольте вспомнить Толстого. Толстой — это девятнадцатый век в чистом виде, поэтому когда Толстой постарел, Леонид Андреев сказал: вот Толстой помрет, все к черту пойдет. В десятом году Толстой умер, через четыре года все пошло к черту в Европе и мире, а еще через четыре года все пошло к черту в России. Умер Солженицын, и вот все говорят: уходит в прошлое двадцатый век.

Так вот я спрашиваю: двадцать первый век избежит дальнейших ужасов? Сомневаюсь, думаю, не избежит. Но в зависимости от этого прошедший век будет восприниматься или как век страшных катастроф, или как век попыток выпрыгнуть из логики катастроф. И, соответственно, Солженицын будет восприниматься или как человек, перестрадавший все это, угадавший все, или как человек, который остановился перед этой жутью, не решившись сказать всю правду, которую он, конечно, чувствовал.

Юрий Кублановский, поэт

Со смертью Александра Солженицына утрату понесли не только культура и литература. Потерял наш народ в целом. И это без высоких слов, потому что Александр Исаевич жил бедами, болями России, ее провинциальной толщи. Никогда он не был в столичной тусовке, всегда ощущал свои корни. Ну а что касается литературы, то очевидно, что ушел от нас последний великий писатель. Он — звено, связующее золотую русскую классику с исканиями второй половины XX века. Он не эклектик, не плоский натуралист. Уроки этой очень живой, сильной прозы будут брать все писатели, которые появятся позже. Солженицына не обойти, не объехать, с ним нужно будет обязательно считаться. Это литература с очень сильным нравственным стержнем. Сам состав личности читателя его книг меняется к лучшему. Он не просто прозаик, но нравственный учитель, подобный Достоевскому и Толстому.

Наум Коржавин, поэт

Наум Коржавин, поэт

Я узнал о его смерти раньше, чем вы: он умер в 12 часов ночи, а у нас1 это 4 часа дня. Он очень болел, поэтому не могу сказать, что кончина была для меня неожиданностью.

У него было гениальное интервью «Шпигелю» — почти завещание, там не было уже никаких полемических перехлестов. Его спросили: «Вы боитесь смерти?» Он ответил: «Нет, я в молодости боялся. Боялся, что не сделаю того, что наметил, но я практически все выполнил, мне теперь ничего не страшно...» Я вспоминаю первую встречу с ним в журнале «Новый мир». Я стоял в коридоре, и вдруг появился человек в плаще, похожий на бухгалтера, посмотрел на меня и сказал: «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» Я говорю: «Нет». А тогда уже вышла «Роман-газета» с его портретом. «Я думал, вы меня по портрету узнали, я Солженицын». Мы стали с ним говорить о разных вещах. Потом мы встречались, и на частных квартирах иногда его видел, но не могу сказать, что отношения были очень тесные.

Хотя, мне кажется, с ним тесных отношений ни у кого не было, у него время было строго подчинено задачам, которые он ставил перед собой. Однажды мы встретились случайно, поговорили, обменялись мнениями, и он куда-то пошел. Я сказал: «Александр Исаевич, вы куда идете?» — «Я иду к метро». — «Можно я тогда вас провожу?» — «Нет, потому что я наметил обдумать кое-что как раз на это время». Вот если бы кто-либо другой мне такое сказал, я бы его послал по всем адресам, но я точно знал, что это правда, что он действительно решил обдумать что-то такое именно за то время, когда он идет к метро.

Его жизнь была подчинена задачам, которые он ставил перед собой, поэтому он и выиграл войну, которую вел с колоссальной империей. И эта империя развалилась.

Ушел колоссальный человек, ушел великий писатель. Конечно, он был страшно противоречивый, но так или иначе он нащупал болевые точки нашей цивилизации, которую надо было спасать, и поэтому он ругался и на Западе, и везде. На самом деле он был прав. У нас многие думали, что надо только спихнуть советское правительство и сразу начнется полное счастье. А он понимал, что не все сразу и не все благо. Понимал, что, допустим, свобода слова, конечно, вещь великая, но ведь кроме свободы слова надо иметь еще и само слово.

Сейчас что-то происходит с нашей цивилизацией, и именно в это время пророки были бы нужны, но их нет. Будем надеяться на лучшее — у России всегда был колоссальный духовный потенциал, даже в те времена, когда ее задавил Сталин.

Сейчас мы видим, что Сталин еще не побежден. И книги Солженицына нужны, чтобы пресечь попытки вернуть прошлое.

_______________

1 Коржавин живет в США.