Михаил Эпштейн философ, культуролог, литературовед, профессор университета Эмори (США), член российского Пен-клуба и Академии российской современной словесности.

Может быть, власть наконец осознала, что поиск национальной идеи, сам по себе малоуспешный, в конце концов приводит к национальному языку. Вряд ли какая-нибудь политическая, или философская, или религиозная идеология может в наши дни объединить общество. Скорее она может его расколоть. Смыслообразующее единство народа дано не в идее, а в языке. Не в лозунгах, а в корнях, приставках и суффиксах. Не в политических программах, а в грамматике, которая определяет ментальность общества. Уже на фразах мы расходимся, a на уровне текстов начинается непонимание, подозрение, общественные битвы. Язык может выражать самые разные идеи, но ментальность при этом остается все та же, присущая самому языку. Один говорит «у меня сила», другой — «у меня деньги», но оба используют одну и ту же конструкцию, которая в других европейских языках практически отсутствует. Там говорят не «у меня есть», а «я имею». И в этом глубокая разница: является ли субъект собственности подлежащим, как в английском или французском, или косвенным дополнением, как в русском. Если мы хотим глубоких общественных преобразований, то они должны проходить через язык, через новые навыки мышления, через творческое развитие лексики и грамматики.

Состояние русского языка по итогам XX века вызывает тревогу. Кажется, что наряду с депопуляцией страны происходит делексикация ее языка, обеднение словарного запаса. В конце XIX века лексические запасы русского и английского языков, если судить по самым полным словарям той эпохи, были примерно одинаковы, причем темп их роста в русском был выше. К концу XX века словарный состав английского примерно в пять раз превышает состав русского (соответственно 750 к 150 тысячам слов). Трагедия в том, что мы прошли через эпоху лингвоцида, коммунистического новояза. По словам Дж. Оруэлла, новояз — это «единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается» («1984»). Так что русский язык утратил многие из своих прежних сокровищ и не смог выработать в себе множество понятий, которыми цивилизованное человечество успело обзавестись за XX столетие. И теперь он лихорадочно пытается наверстать упущенное, захлебываясь варваризмами, англицизмами. Пора уделить внимание творческому развитию русского языка, его произрастанию из собственных корней, динамичному обновлению его лексического состава и грамматического строя, расширению его концептуальных и коммуникативных возможностей и более активному включению во всемирную лингвосферу и ноосферу XXI века.

Русскому языку еще предстоит борьба за то, чтобы стать полезным, работающим языком современной цивилизации. Возьмем хотя бы лексику. Какие русские слова вошли в мировой обиход? «Водка», «царь», «большевик», «КГБ», «ГУЛАГ», «погром», «борщ», «самовар». Еще слово «спутник», которым в самом деле можно гордиться, хотя в мире оно уже почти не употребляется. Вот почти весь наш лингвистический экспорт. Это все, что мир повторяет за нами. Сравните с мировым экспортом английских слов, в том числе в русский язык: тысячи, десятки тысяч, причем наиважнейших по смыслу! Они чуть ли не целиком покрывают нашу потребность в обозначении всего нового, модного, передового. Сколько слов и какие смыслы экспортируются — это более важный показатель участия народа в мировой цивилизации, чем экспорт газа или нефти. Речь идет о конкурентоспособности русского языка в масштабе мировой информационной системы. Государству приходится считаться с тем, что язык — это главный капитал информационного века, сосредотачивающий в себе большую долю национального богатства, чем все полезные ископаемые вместе взятые.

Вот свежие данные по языковым сегментам интернета. На долю английского языка приходится 30% пользователей Всемирной сети, на долю китайского —14%, испанского — 8%. Португальский и корейский делят 7-е и 8-е места — по 3,1%. А русский даже не входит в первую десятку, он представлен меньшим количеством сетеходов, чем итальянский или арабский.

Орфография, правописание — не такой уж важный вопрос в сравнении с критическим положением русского языка в современной лингвосфере. Загипнотизированные изречениями Ломоносова и Тургенева о величии и могуществе русского языка, мы почиваем на лаврах XIX века, предпочитая не замечать, как скукоживается наш язык на лингвистической карте XXI века, впадая в провинциальную зависимость и подражательство и все более скудея средствами самовыражения. Неужели для обозначения каждодневной деятельности миллионов образованных людей, посылающих электронную почту, в русском языке не нашлось более удобного выражения, чем дурацкое, лингвистически унизительное «посылать по мылу» — искаженное до бессмыслицы звукоподражание английскому e-mail? Между тем масштабные общественные дискуссии о языке вспыхивают в России, как правило, только в связи с проектами орфографических реформ, затрагивающих самые второстепенные и формальные аспекты в жизни языка. Как будто судьба языка зависит от правописания «цы» или «ци» или от использования дефиса в наречиях, а не от того, насколько богат понятиями и смыслами этот язык и способен ли он расти и ветвиться из собственных корней. Не орфографические реформы должны заботить российское общество, а перспективы творческой эволюции русского языка, его лексическое богатство и грамматическая гибкость, способность вбирать и множить тончайшие оттенки мысли.

Недавно при Санкт-Петербургском университете создан Центр творческого развития русского языка, который как раз и ставит перед собой такие задачи. Главная из них — расширение вклада русского языка и российской лингвосферы в развитие глобальных интеллектуальных ресурсов, опережающее воздействие русского языка на формирование новых понятий и терминов, которые могут быть усвоены международным сообществом. Русский язык призван обнаружить не только свою жизнеспособность, но и привлекательность как орудие творческого мышления, производства тех идей и смыслов, которые становятся актуальными для всего мира, воздействуют на общественное сознание развитых стран. Конечно, для осуществления столь масштабных задач нужно участие всего общества и государства. Нужно содружество филологов, писателей, журналистов, преподавателей, которые осозна-ли бы простую вещь: если язык не творит из себя новых слов, он погибает, он становится мертвым языком, а его пространство захватывают другие, динамически развивающиеся языки, которые переносят в него и свой алфавит.

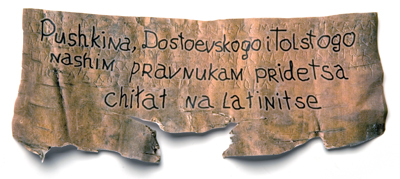

Если настанет такой момент, когда большинство слов в русском языке будет заимствовано из европейских, тогда, естественно, встанет вопрос о переходе с кириллицы на латиницу, поскольку алфавит служит наиболее ясному представлению словарного состава языка. Такие слова, как «спичрайтер» или «бодибилдинг», «апгрейдить» и «ньювейвщик», даже и уже привычные «менеджер» и «маркетинг», выглядят гораздо вразумительнее, прозрачнее на латинице. Увы, какая-то догматическая косность висит над темой языка в России. В спорах о двоеперстном или троеперстном крестном знамении Россия в XX атеистическом веке дожила до угрозы вообще перестать быть христианской страной. Так же вот в спорах о правописании «и» и «ы» после шипящих Россия может в XXI веке дожить до того, что кириллица за ненадобностью будет сдана в архив и забыта через одно-два поколения, так что Пушкина, Достоевского и Толстого нашим правнукам уже придется читать на латинице. Хорошо еще, если не в английском переводе. Или на «руслише» («рус-ский инг-лиш»), который станет одной из провинциальных версий английского с малым вкраплением туземных словечек вроде toska и bespredel.